2024年4月,一个晨光熹微的早晨,我踏上了北上的列车。目标,北京大学第三医院。七年省级三甲医院郑州人民医院的磨砺,当初的棱角似乎被岁月悄然抚平,职业的激情在日复一日的“复制粘贴”中隐隐蒙尘。我深知,是该走出舒适圈,去追寻那能重新点亮心火的“星光”了——一次意义非凡的进修之旅。

初抵三院,忐忑如影随形。在陌生科室的走廊角落,瞥见另一位同样局促的进修医生。然而,他臂弯里崭新的白大衣,瞬间让我心头一凛——我竟两手空空!硬着头皮上前,尴尬地坦承了自己的疏漏。他回以一个礼貌的微笑,这便是我的挚友孙发海。后来每当他忆及那个微笑,总忍不住“控诉”:“我当时心里就嘀咕,‘这人怕不是个傻子吧?白大衣都不带,来干啥的!’” 这啼笑皆非的开场,却也成了我们在这片新天地里,跌跌撞撞、彼此搀扶,共同赶路的起点。

初来乍到,对全新的工作环境和节奏会有些许不适应,那让我们快速熟悉和适应的,是张洪宪主任和叶剑飞教授。清晰的记得那是一家铜锅涮,几杯啤酒下肚瞬间有了宾至如归的感觉。洪宪主任说:“各位在当地已经是有名气有经验的医生了,选择抛家弃子来我们医院交流学习,我们倍感荣幸”。叶教授说:“工作中生活中遇到任何困难都可以跟我说,我都尽力帮大家解决”。这一番交流下来自然是头微晕、肚微胀、心微暖。接下来我们逐步认识了科室更多的优秀带教老师:权威帅气的树栋主任、哲学家刘磊教授、封神的张帆教授、外表冷酷的暖男田雨教授等等。科室有十余个医疗小组,每个组长都有专长,且都是国内各领域大咖,我们可以根据个人兴趣重点跟组学习。

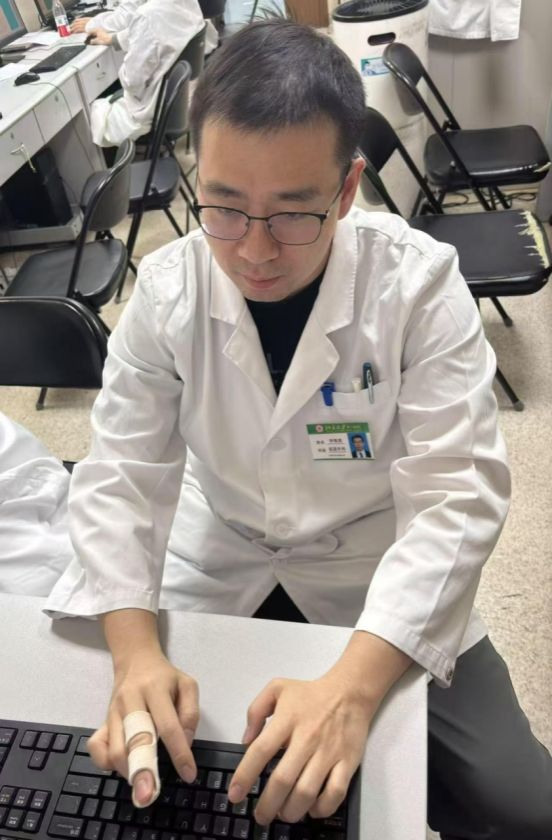

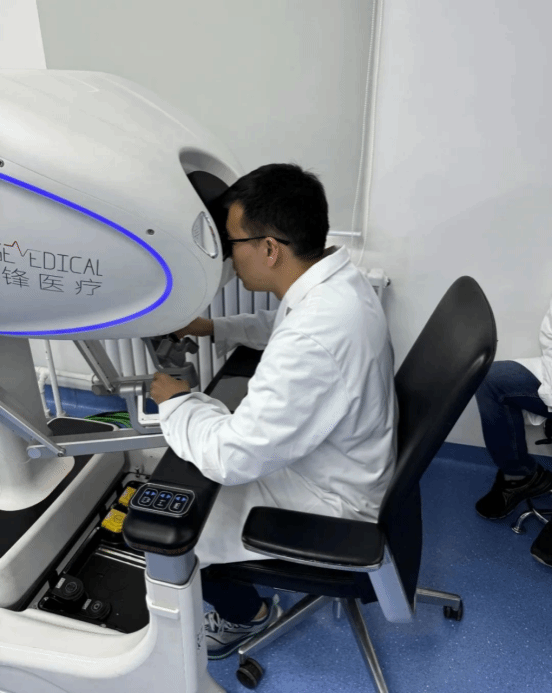

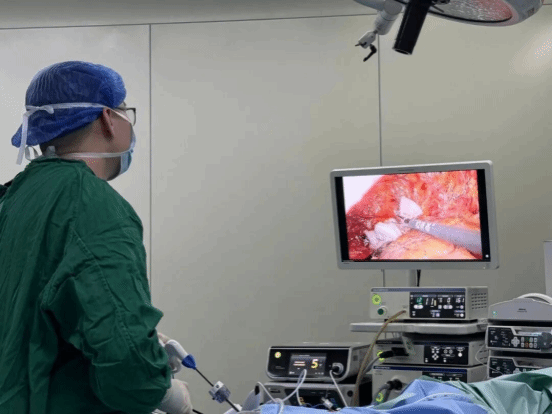

跟组手术学习,不仅能一睹大师风采,更有手把手教学和独立操作的机会。既拓宽了眼界又熟练了技巧,对手术思路和关键步骤都有了更深层次的认知。技能操作方面还有机器人、腹腔镜、软镜等多种培训活动。

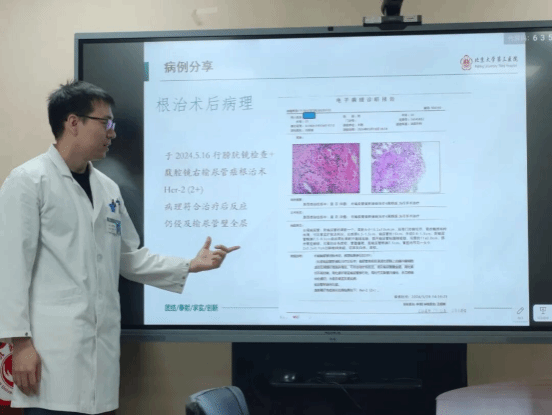

引用教育处老师的话:“三院比邻北医,就是为教学而生”。说到教学,泌尿外科是认真的。周一文献学习,周二病例讨论,周四坎贝尔/指南学习,周五病例汇报。另外每月还有读书报告会、专家授课、手术复盘会,各种学术会议也是应有尽有。

在地市级医院工作,科研方面通常是短板,能完成一篇高质量文章是心里多年的梦想。在这里一年期的进修医可以加入高研班,分配一对一导师,加入课题组,跟着优秀的北大学子一起从头学起。我的导师是叶剑飞教授,那个能帮你实现梦想的人。从最开始开题报告都是导师给的模版,之后跟着课题组学习实验设计,叶老师亲自示范收集资料、电话随访。跟着北医硕博学习数据统计、文章撰写。最终如愿完成一篇医学论著被北医学报接收。让我感觉就像读了1年北大的硕士。是叶老师把想法点石成金,使璞玉成器,更在我心里中下一颗严谨治学、追求卓越的种子。

日常交流最多的当然是来自全国各地的进修医们。这个群体有趣且不简单,他们口音不同,年资不同,性格不同。有正高职称,有科室副主任,有博士,有七年制,能聊学术,会讲段子,有技术流,有卷王,有喜清香,有爱酱香。有人出口成章,有人口吐芬芳,有人蒸的包子真香!在中年油腻时期还能收获一份真挚的同窗之情亦是一件幸事。祝各位杯酒常暖,知己相伴!

当然也有很多话想对各位主任、大咖、老师们讲,总结下来就是感谢!感谢为我们树立了标准的医师形象。医者仁心,救死扶伤,体现在精湛的技术,严谨的态度。体现在树栋主任说:“这个手术很难,别人不做,我们愿意尝试”。师者传道授业、倾囊相授。体现在每一次病例讨论,术中指教。体现在洪宪主任说“游离就是制造张力,解除张力的过程”,刘磊教授说:“越是困难处,越是修行时”。

正是这点点星光,驱散了赶路者的迷茫与疲惫,赋予我们突破自我的力量。回望三院一载,那些并肩奋战的同窗,那些谆谆教诲的师长,都已成为生命长河中不灭的星辰。

时光如白驹过隙,纵有万般不舍,终须挥手道别。此程终点,亦是新章起点。 再次深深感谢北医三院泌尿外科全体同仁的悉心教导与温暖相伴!愿我们每一位赶路人,心中永驻这束星光,在未来的医路上,步履不停,不负所托。 祝大家前程似锦,光芒愈盛!

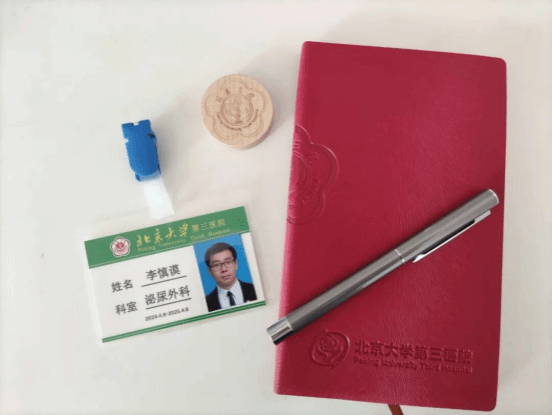

文图丨高研班学员 李慎谟(郑州人民医院)

审核丨叶剑飞、张树栋

编辑丨董靖晗

教学科研

教学科研