经过一年的“试运营”,基础医学研究中心隆重推出新技术服务项目——类器官技术。可以进行包括多种类器官的培养、保藏、鉴定、单细胞测序、染色成像、化疗/靶向药物筛选等“一站式”基于类器官的科研服务。

类器官(Organoid)是起源于干细胞(胚胎干细胞、成体干细胞或诱导多能干细胞),能够在体外自我组装的三维多细胞结构,可长期增殖分化,有相应器官功能或来源肿瘤的组织学和遗传学特征的“迷你器官”。类器官能够模拟来源组织或器官的遗传特征和部分表观遗传特征,是近年来研究的热点,被认为是良好的临床前模型,也是发病机制研究、干细胞及发育生物学、药物筛选、毒理学研究、个性化医疗等领域的强大工具。

基础医学研究中心已成功建立包括膀胱癌类器官 (服务科室:泌尿外科)、胎盘类器官(服务科室:产科)、结肠癌类器官、肝癌类器官(合作科室:普外科)、卵巢癌类器官(合作科室:妇科)、脊索瘤类器官、骨肉瘤类器官(合作科室:骨科)、胸水来源或穿刺样本来源的肺癌类器官(合作科室:肿瘤化疗科)等10余种类器官。此外,成功建立肿瘤浸润T细胞(合作科室:肿瘤化疗科、骨科)、肿瘤相关成纤维细胞(合作科室:骨科)等类器官共培养模型。

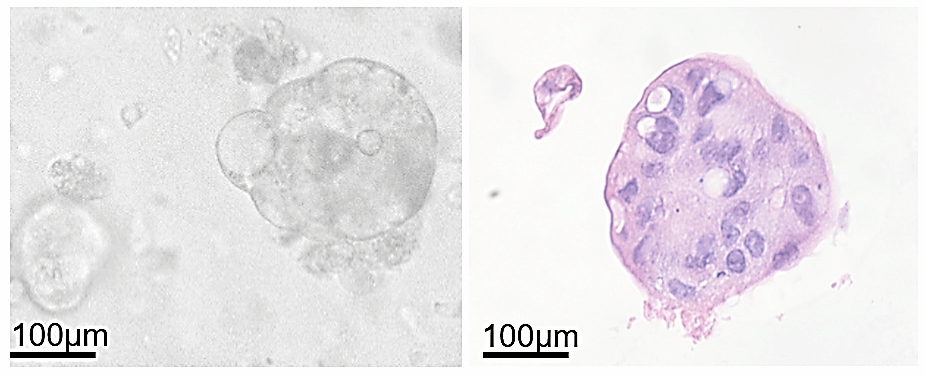

人结直肠癌类器官的形态图

(左,明场成像;右,HE染色)

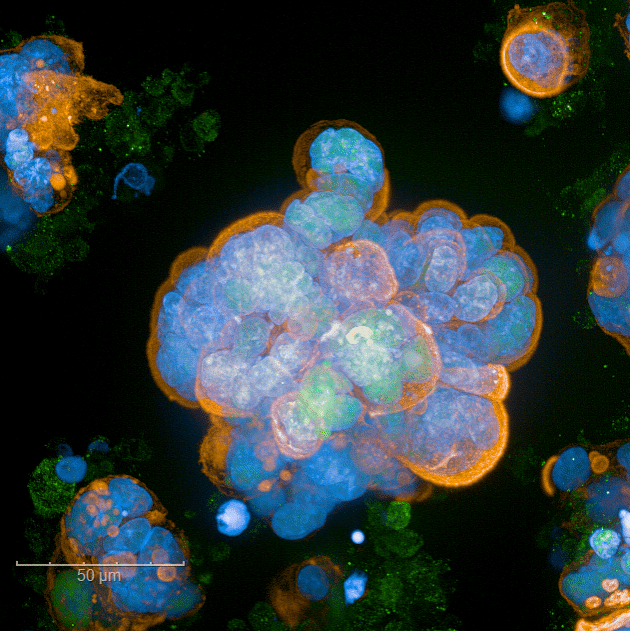

经过前期的条件摸索,目前基础医学研究中心利用类器官可进行免疫组化染色(包括类器官固定、脱水、包埋、切片、HE染色、IHC染色等)、免疫荧光染色(依托高内涵可进行三维重构等多项分析)、单细胞测序建库、化疗/靶向药物筛选、新药筛选、细胞活力检测、类器官-免疫细胞共培养等多项技术服务。

人类卵巢癌类器官 高内涵成像

【类器官研究案例】

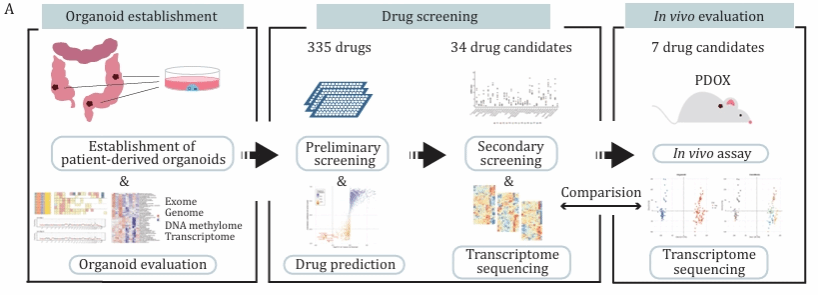

北京大学第三医院普通外科付卫教授团队与北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)汤富酬课题组合作,成功建立了基于人类结直肠癌类器官模型的体外药物筛选和药效评价平台。采用“老药新用”的策略,使用小分子药物体外筛选手段并经过类器官移植瘤小鼠模型(patient-derived organoids-based xenograft, PDOX)体内实验验证,得到多种具有潜在结直肠癌治疗价值的候选药物,并在转录组水平对候选药物的作用机制进行深入解析。

文章示意图(Protein & Cell,2023)

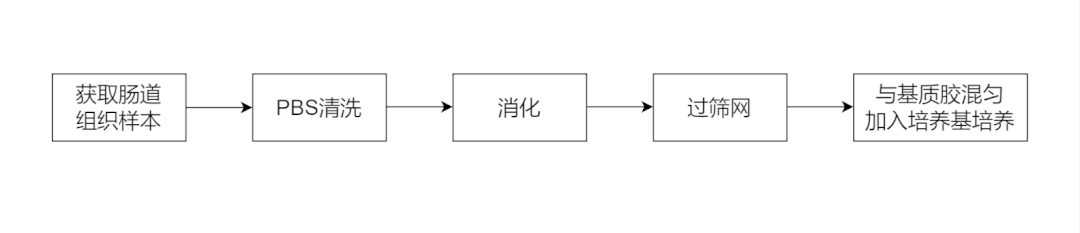

【类器官培养基本流程】

以肠道类器官为例的类器官培养简要流程

【类器官培养前期准备】

样本要求:采集部位要有高含量的待构建类器官的组织;

样本大小:蚕豆大小(手术)、钳取穿刺3次或粗针穿刺3次的组织量(镜检/穿刺);

取材部位:镜检/穿刺/术后样本/胸水/腹水均可;原发、转移均可;

取材要求:新鲜组织;低温(4℃左右)保存于无菌的培养基中,一般2~4 小时内,最多72小时内构建类器官;

试剂要求:可选择商品化培养基或自行配制培养基,需确保培养基中所含生长因子等在有效期内。

【可提供的服务】

类器官培养方案开发、类器官传代、冻存、铺板、化疗/靶向药物筛选、新药筛选、细胞活力检测、免疫荧光染色、病理染色及单细胞测序建库、类器官-免疫细胞共培养等。

如有需要请与我们联系,我们的技术老师会和您一起讨论并确定个性化解决方案。

前沿技术

前沿技术